Journal

More Than Just Coffee

「自分が考えることなんて、すでに誰かが考えて体系化されている」という言葉を耳にすることがあります。 それは、知識が溢れるこの時代において、一理ある見方かもしれません。そしてそれは、ある種の謙虚さや達観を表したものでもあるのでしょう。 けれども私は、そこに小さな違和感を感じます。同じ言葉であっても、それを誰が、どのタイミングで、どんな思いを込めて発するかによって、その言葉は言葉以上の意味を持つように思うのです。 そして、その瞬間にその言葉を受け取り、そこに込められた背景や思いを感じ取ることで、私たちは「言葉を超えた関係性」を育むことができる。そんな風に信じています。 この感覚は、私がボタリズムコーヒーロースターでお客様と向き合うときにも常に感じるものです。コーヒーというシンプルな飲み物が、ただ「美味しい」以上の存在となり、その一杯がそれぞれの方にとって特別な意味を持つように願いを込めながら、一つひとつ焙煎しています。 店舗に足を運んでくださるお客様との会話も、その一つです。「家族と飲みたいんです」というお言葉をいただくこともあれば、「最近疲れていて、今日くらいは自分にご褒美をあげたくて」と選ばれる一杯もあります。あるいは「この間、友人が来てくれたときに出したら、すごく喜んでくれて」という声をいただくこともあります。それぞれにとっての大切な誰か、あるいは自分自身への思いが込められた一杯。そんな風に豆が選ばれることに、私は「美味しいコーヒー」以上の重みを感じるのです。 また、オンラインでご購入いただくお客様からも、後日メッセージをいただくことがあります。「久しぶりに実家に帰るので、両親に淹れてあげたくて」と選ばれる豆もあれば、「離れて暮らす友人に贈りたくて」というお声もあります。距離は離れていても、その方の心の中で大切な人に寄り添う瞬間を想像しながら、パッケージングに心を込めます。 そして「届いたよ、ありがとう」の一言をいただくたびに、私もまた、言葉を超えて通じ合うような感覚を抱くのです。 さらに、ボタリズムのコーヒーを提供してくださっているパートナー店舗の方々にも、焙煎の意図や豆の特徴を丁寧にお伝えしています。 それぞれの店舗で飲んでいただくコーヒーには、私の願いだけでなく、店舗の方々それぞれの気持ちも込められている。お客様がその場所でコーヒーを手にするとき、それは「ただの一杯」ではなくなり、その場の空気や、その人がその日持っている思い出と重なりながら、特別な意味を帯びていくのです。 コーヒーは、日常のささやかな楽しみでありながら、その瞬間ごとに異なる表情を持つ飲み物です。 それは、お客様との関係も同じで、ただの「繰り返し」ではなく、その一杯ごとに異なる温もりが宿り、それぞれの方に寄り添っていくような感覚を覚えます。 私が大切にしているのは、コーヒーを通じて「言葉を超えたつながり」が生まれること。その瞬間、ただの飲み物が、何か特別なものとして皆さまの日常に溶け込むことです。 どうか、ボタリズムのコーヒーが、皆さまの日々の一コマに少しでも安らぎや心地よさを添えられますように。 その一杯が、単なる「美味しさ」を超えて、心に響く何かを感じていただけるものであれば、これほど嬉しいことはありません。 そのために明日からも焙煎機と向き合います。

More Than Just Coffee

「自分が考えることなんて、すでに誰かが考えて体系化されている」という言葉を耳にすることがあります。 それは、知識が溢れるこの時代において、一理ある見方かもしれません。そしてそれは、ある種の謙虚さや達観を表したものでもあるのでしょう。 けれども私は、そこに小さな違和感を感じます。同じ言葉であっても、それを誰が、どのタイミングで、どんな思いを込めて発するかによって、その言葉は言葉以上の意味を持つように思うのです。 そして、その瞬間にその言葉を受け取り、そこに込められた背景や思いを感じ取ることで、私たちは「言葉を超えた関係性」を育むことができる。そんな風に信じています。 この感覚は、私がボタリズムコーヒーロースターでお客様と向き合うときにも常に感じるものです。コーヒーというシンプルな飲み物が、ただ「美味しい」以上の存在となり、その一杯がそれぞれの方にとって特別な意味を持つように願いを込めながら、一つひとつ焙煎しています。 店舗に足を運んでくださるお客様との会話も、その一つです。「家族と飲みたいんです」というお言葉をいただくこともあれば、「最近疲れていて、今日くらいは自分にご褒美をあげたくて」と選ばれる一杯もあります。あるいは「この間、友人が来てくれたときに出したら、すごく喜んでくれて」という声をいただくこともあります。それぞれにとっての大切な誰か、あるいは自分自身への思いが込められた一杯。そんな風に豆が選ばれることに、私は「美味しいコーヒー」以上の重みを感じるのです。 また、オンラインでご購入いただくお客様からも、後日メッセージをいただくことがあります。「久しぶりに実家に帰るので、両親に淹れてあげたくて」と選ばれる豆もあれば、「離れて暮らす友人に贈りたくて」というお声もあります。距離は離れていても、その方の心の中で大切な人に寄り添う瞬間を想像しながら、パッケージングに心を込めます。 そして「届いたよ、ありがとう」の一言をいただくたびに、私もまた、言葉を超えて通じ合うような感覚を抱くのです。 さらに、ボタリズムのコーヒーを提供してくださっているパートナー店舗の方々にも、焙煎の意図や豆の特徴を丁寧にお伝えしています。 それぞれの店舗で飲んでいただくコーヒーには、私の願いだけでなく、店舗の方々それぞれの気持ちも込められている。お客様がその場所でコーヒーを手にするとき、それは「ただの一杯」ではなくなり、その場の空気や、その人がその日持っている思い出と重なりながら、特別な意味を帯びていくのです。 コーヒーは、日常のささやかな楽しみでありながら、その瞬間ごとに異なる表情を持つ飲み物です。 それは、お客様との関係も同じで、ただの「繰り返し」ではなく、その一杯ごとに異なる温もりが宿り、それぞれの方に寄り添っていくような感覚を覚えます。 私が大切にしているのは、コーヒーを通じて「言葉を超えたつながり」が生まれること。その瞬間、ただの飲み物が、何か特別なものとして皆さまの日常に溶け込むことです。 どうか、ボタリズムのコーヒーが、皆さまの日々の一コマに少しでも安らぎや心地よさを添えられますように。 その一杯が、単なる「美味しさ」を超えて、心に響く何かを感じていただけるものであれば、これほど嬉しいことはありません。 そのために明日からも焙煎機と向き合います。

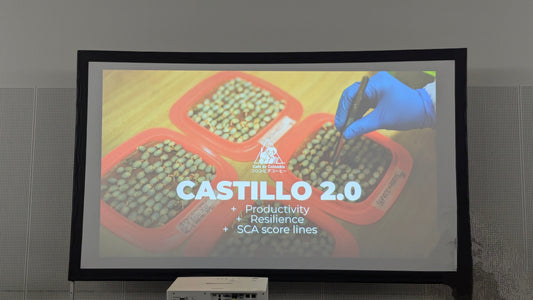

Colombia Coffee Seminar

SCAJ2024でのコロンビアコーヒーセミナーレポート。気候変動対応の新品種「CASTILLO 2.0」の試飲体験や、持続可能な農業への取り組み、日本市場との深い関係など、伝統と革新が調和するコロンビアコーヒーの現在をご紹介。

Colombia Coffee Seminar

SCAJ2024でのコロンビアコーヒーセミナーレポート。気候変動対応の新品種「CASTILLO 2.0」の試飲体験や、持続可能な農業への取り組み、日本市場との深い関係など、伝統と革新が調和するコロンビアコーヒーの現在をご紹介。

Nicaragua Coffee Seminar

SCAJ2024で学んだニカラグアコーヒーの魅力をレポート。51,000の生産者家族が織りなす豊かな風味と、環境共生型の生産方法、そしてCup of Excellence出品コーヒーの試飲体験を通じて感じた大地と人々の物語をお届けします。

Nicaragua Coffee Seminar

SCAJ2024で学んだニカラグアコーヒーの魅力をレポート。51,000の生産者家族が織りなす豊かな風味と、環境共生型の生産方法、そしてCup of Excellence出品コーヒーの試飲体験を通じて感じた大地と人々の物語をお届けします。

The First Sip

遠い日の一杯 - A Seed of Passion 「どうしてコーヒーロースターを始めたの?」最近よくこんな質問をいただきます。今回は、私のコーヒー人生の原点となる、ある日の出来事をお話ししたいと思います。 会社員だった頃のこと。毎日の営業活動に追われる日々でしたが、ふとした出来事が人生の方向を大きく変えることになりました。 ある日の商談先で、一杯のコーヒーをいただく機会がありました。それは、ブラジル カップ・オブ・エクセレンス2位に輝いた珍しい豆だったのです。カップを手に取り、一口飲んだ瞬間、まるで時が止まったかのような不思議な感覚に包まれました。 口の中に広がる澄んだ味わい。清らかな口当たりと、花のように繊細で豊かな香りのハーモニー。それまで「日常的な飲み物」としか認識していなかったコーヒーの、まったく新しい一面を発見したのです。 商談を終えてオフィスに戻る道すがら、その一杯のコーヒーの余韻が口腔内に鮮明に残り続けていました。デスクに着いても、30分以上経った後もなお、あの味わいが私の感覚を刺激し続けていたのです。その長く続く余韻は「これこそがコーヒーの本質的な魅力なんだ」と語りかけているようでした。 その瞬間から、私の中で何かが変わりました。コーヒーは単なる飲料ではなく、心を動かす深い体験になり得ることを知ったのです。この一杯が、後の人生を大きく変えることになるとは、当時は思いもよりませんでした。 あれから年月が流れ、今では自らコーヒーロースターとしてこの道を歩んでいます。あの日の体験が、今の私を作り上げる大きなきっかけとなったのです。 ボタリズムコーヒーロースターの目指すところは、あの時私が感じた感動を、一杯のコーヒーを通してお客様にもお届けすること。そして、コーヒーの新たな可能性を探り、皆様にお伝えしていくことです。 信頼できる生産者から届く最高品質の生豆の選び方から、その豆の個性を最大限に引き出す焙煎方法の検討まで、すべての工程に心を込めて取り組んでいます。 ボタリズムの一杯には、コーヒーへの敬意と、感動を分かち合いたいという思いが込められています。私たちのコーヒーを飲んでいただくとき、新しい体験の扉が開かれることを願っています。 遠い日の一杯から芽生えた私のコーヒーへの思い。それが今、ボタリズムという形になりました。コーヒーを通じて、感動と発見に満ちた旅へ。皆様と一緒に、新しいコーヒー体験を作り上げていけることを、心から楽しみにしています。

The First Sip

遠い日の一杯 - A Seed of Passion 「どうしてコーヒーロースターを始めたの?」最近よくこんな質問をいただきます。今回は、私のコーヒー人生の原点となる、ある日の出来事をお話ししたいと思います。 会社員だった頃のこと。毎日の営業活動に追われる日々でしたが、ふとした出来事が人生の方向を大きく変えることになりました。 ある日の商談先で、一杯のコーヒーをいただく機会がありました。それは、ブラジル カップ・オブ・エクセレンス2位に輝いた珍しい豆だったのです。カップを手に取り、一口飲んだ瞬間、まるで時が止まったかのような不思議な感覚に包まれました。 口の中に広がる澄んだ味わい。清らかな口当たりと、花のように繊細で豊かな香りのハーモニー。それまで「日常的な飲み物」としか認識していなかったコーヒーの、まったく新しい一面を発見したのです。 商談を終えてオフィスに戻る道すがら、その一杯のコーヒーの余韻が口腔内に鮮明に残り続けていました。デスクに着いても、30分以上経った後もなお、あの味わいが私の感覚を刺激し続けていたのです。その長く続く余韻は「これこそがコーヒーの本質的な魅力なんだ」と語りかけているようでした。 その瞬間から、私の中で何かが変わりました。コーヒーは単なる飲料ではなく、心を動かす深い体験になり得ることを知ったのです。この一杯が、後の人生を大きく変えることになるとは、当時は思いもよりませんでした。 あれから年月が流れ、今では自らコーヒーロースターとしてこの道を歩んでいます。あの日の体験が、今の私を作り上げる大きなきっかけとなったのです。 ボタリズムコーヒーロースターの目指すところは、あの時私が感じた感動を、一杯のコーヒーを通してお客様にもお届けすること。そして、コーヒーの新たな可能性を探り、皆様にお伝えしていくことです。 信頼できる生産者から届く最高品質の生豆の選び方から、その豆の個性を最大限に引き出す焙煎方法の検討まで、すべての工程に心を込めて取り組んでいます。 ボタリズムの一杯には、コーヒーへの敬意と、感動を分かち合いたいという思いが込められています。私たちのコーヒーを飲んでいただくとき、新しい体験の扉が開かれることを願っています。 遠い日の一杯から芽生えた私のコーヒーへの思い。それが今、ボタリズムという形になりました。コーヒーを通じて、感動と発見に満ちた旅へ。皆様と一緒に、新しいコーヒー体験を作り上げていけることを、心から楽しみにしています。

Less is More.

日本ミツバチからの贈り物:2024年の蜂蜜事情 持続可能な養蜂への道のり:量より質を重視して こんにちは。今日は2024年9月22日。本日は、多くの方からお問い合わせいただいている2024年の日本ミツバチの蜂蜜について、詳しくご説明したいと思います。 結論から申し上げますと、今年の蜂蜜は例年以上に少量での販売となる見込みです。これには深い理由があります。以下、詳細をお話しします。 日本ミツバチの特性について まず、私たちが大切にしている日本ミツバチの特性について説明させてください。日本ミツバチは、一般的にスーパーマーケットで見かける蜂蜜を生産する西洋ミツバチとは異なる特徴を持っています。 日本ミツバチは野生種であり、人間による飼育の歴史が浅く、自然の習性を強く保持しています。特筆すべき点として、日本ミツバチの蜂蜜の生産量は西洋ミツバチと比較してかなり少なく、一説には1/5〜1/10程度だと言われています。 しかし、この少ない蜂蜜の生産は決して欠点ではありません。むしろ、日本の自然環境に適応した結果であり、彼らの優れた特徴の一つと言えます。日本ミツバチは、この少量の蜂蜜でコロニーを維持することができる、非常に効率的な生態を持っています。これは、日本の気候風土の中で長い時間をかけて進化してきた結果なのです。 さらに興味深いのは、日本ミツバチの「逃去(とうきょ)」という習性です。これは、環境条件が合わなくなると、容易に巣を捨てて新しい場所に移動する性質を指します。一見すると扱いにくい特性に思えるかもしれません。実際養蜂家泣かせな習性でもあります。しかし、この習性こそが、彼らの環境適応能力の高さを示しています。少ない蜜でも生存できるからこそ、より良い環境を求めて自由に移動できるのです。 私個人の経験との共通点 ここで少し個人的な話をさせていただきます。私自身、幼少期から親の都合で日本各地を転々としてきました。この経験が、日本ミツバチの習性に共感を覚える一因となっているように思うことがあります。 環境の変化に適応し、新しい場所で生活を再構築する。この過程は時に困難を伴いますが、そこから得られる経験は非常に貴重です。今でも時折、私自身も新たな環境に身を置きたくなることがあり、そのことについて妄想を膨らませます。この感覚は、日本ミツバチの「逃去」の習性と通じるものがあるように思えるのです。 今年の蜂蜜生産量が少ない理由 今年の蜂蜜生産量が少ない理由は、主に二つあります。 気候変動の影響: 近年の異常気象、特に猛暑が大きく影響しています。ミツバチは極端な高温に弱く、花蜜を集める活動が制限されました。 養蜂方法の選択: 私は「重箱式」という養蜂方法を採用しています。これは、ミツバチの生活リズムを尊重する方法です。 重箱式養蜂について 養蜂には様々な方法がありますが、私が選択したのは重箱式です。この方法は、ミツバチの巣の構造をよく観察して生み出されました。 ミツバチの巣は巣板と言われる板状で、上部に蜜を貯蔵し、下部で育児を行います。重箱式は、この上部の蜜のみを慎重に採取する方法です。これにより、ミツバチの生活サイクルを乱すことなく、必要最小限の蜜のみを頂くことができます。 他の方法では、巣全体の蜜を一度に採取することもありますが、それではミツバチは巣を一から再構築しなければなりませんし、育児層も台無しに。秋に向けての準備や厳しい冬を越すためのエネルギーが必要な時期に、これは大きな負担となります。 この方法を選択した理由 確かに、この方法では採取できる蜂蜜の量は限られます。しかし、私はこの方法に大きな意義があると考えています。 ミツバチの生活リズムの尊重: 彼らは自然の中で生きる野生動物です。人間の都合のみで彼らの生活を変えることは適切ではないと考えます。 持続可能性: 毎年、自然のリズムに合わせて蜂蜜を分けてもらうこの方法は、長期的に見て持続可能です。 生活との調和: この方法は、コーヒー焙煎や他の仕事との両立を可能にし、ミツバチとゆったりとした時間を過ごすことができます。...

Less is More.

日本ミツバチからの贈り物:2024年の蜂蜜事情 持続可能な養蜂への道のり:量より質を重視して こんにちは。今日は2024年9月22日。本日は、多くの方からお問い合わせいただいている2024年の日本ミツバチの蜂蜜について、詳しくご説明したいと思います。 結論から申し上げますと、今年の蜂蜜は例年以上に少量での販売となる見込みです。これには深い理由があります。以下、詳細をお話しします。 日本ミツバチの特性について まず、私たちが大切にしている日本ミツバチの特性について説明させてください。日本ミツバチは、一般的にスーパーマーケットで見かける蜂蜜を生産する西洋ミツバチとは異なる特徴を持っています。 日本ミツバチは野生種であり、人間による飼育の歴史が浅く、自然の習性を強く保持しています。特筆すべき点として、日本ミツバチの蜂蜜の生産量は西洋ミツバチと比較してかなり少なく、一説には1/5〜1/10程度だと言われています。 しかし、この少ない蜂蜜の生産は決して欠点ではありません。むしろ、日本の自然環境に適応した結果であり、彼らの優れた特徴の一つと言えます。日本ミツバチは、この少量の蜂蜜でコロニーを維持することができる、非常に効率的な生態を持っています。これは、日本の気候風土の中で長い時間をかけて進化してきた結果なのです。 さらに興味深いのは、日本ミツバチの「逃去(とうきょ)」という習性です。これは、環境条件が合わなくなると、容易に巣を捨てて新しい場所に移動する性質を指します。一見すると扱いにくい特性に思えるかもしれません。実際養蜂家泣かせな習性でもあります。しかし、この習性こそが、彼らの環境適応能力の高さを示しています。少ない蜜でも生存できるからこそ、より良い環境を求めて自由に移動できるのです。 私個人の経験との共通点 ここで少し個人的な話をさせていただきます。私自身、幼少期から親の都合で日本各地を転々としてきました。この経験が、日本ミツバチの習性に共感を覚える一因となっているように思うことがあります。 環境の変化に適応し、新しい場所で生活を再構築する。この過程は時に困難を伴いますが、そこから得られる経験は非常に貴重です。今でも時折、私自身も新たな環境に身を置きたくなることがあり、そのことについて妄想を膨らませます。この感覚は、日本ミツバチの「逃去」の習性と通じるものがあるように思えるのです。 今年の蜂蜜生産量が少ない理由 今年の蜂蜜生産量が少ない理由は、主に二つあります。 気候変動の影響: 近年の異常気象、特に猛暑が大きく影響しています。ミツバチは極端な高温に弱く、花蜜を集める活動が制限されました。 養蜂方法の選択: 私は「重箱式」という養蜂方法を採用しています。これは、ミツバチの生活リズムを尊重する方法です。 重箱式養蜂について 養蜂には様々な方法がありますが、私が選択したのは重箱式です。この方法は、ミツバチの巣の構造をよく観察して生み出されました。 ミツバチの巣は巣板と言われる板状で、上部に蜜を貯蔵し、下部で育児を行います。重箱式は、この上部の蜜のみを慎重に採取する方法です。これにより、ミツバチの生活サイクルを乱すことなく、必要最小限の蜜のみを頂くことができます。 他の方法では、巣全体の蜜を一度に採取することもありますが、それではミツバチは巣を一から再構築しなければなりませんし、育児層も台無しに。秋に向けての準備や厳しい冬を越すためのエネルギーが必要な時期に、これは大きな負担となります。 この方法を選択した理由 確かに、この方法では採取できる蜂蜜の量は限られます。しかし、私はこの方法に大きな意義があると考えています。 ミツバチの生活リズムの尊重: 彼らは自然の中で生きる野生動物です。人間の都合のみで彼らの生活を変えることは適切ではないと考えます。 持続可能性: 毎年、自然のリズムに合わせて蜂蜜を分けてもらうこの方法は、長期的に見て持続可能です。 生活との調和: この方法は、コーヒー焙煎や他の仕事との両立を可能にし、ミツバチとゆったりとした時間を過ごすことができます。...

Our Journey

2019年9月9日、ロースタリーとしての夢を託していた建物が猛烈な台風により被災しました。外壁が吹き飛び、内部は水浸し。焙煎所としての再出発の道筋が見えない状況でした。 しかし、多くの方々のご支援と励ましに支えられ、語り尽くせない出来事を経て、同年12月、静かにロースタリーでの焙煎をスタートすることができました。 翌年春、世界中を揺るがしたコロナ禍が始まりました。飲食業界全体が大きな打撃を受ける中、お客様と地域の皆さまの安全を第一に考え、予約制での営業を選択しました。 この決断により、せっかくお越しいただいたにもかかわらず、閉じられた扉でお迎えすることになってしまった方々もいらっしゃったことと思います。心よりお詫び申し上げます。 現在は、11時〜15時をコアタイムとして営業しております。 困難を乗り越え、より一層こだわりを深めた珈琲との出会いの場として、皆様のお越しを心よりお待ちしております。 最新の営業情報は、Instagramにて随時更新しております。ぜひご確認ください。 皆様のご支援に感謝を込めて、これからも最高のコーヒー豆で、思い出となるような一杯をお届けする努力を重ねてまいります。

Our Journey

2019年9月9日、ロースタリーとしての夢を託していた建物が猛烈な台風により被災しました。外壁が吹き飛び、内部は水浸し。焙煎所としての再出発の道筋が見えない状況でした。 しかし、多くの方々のご支援と励ましに支えられ、語り尽くせない出来事を経て、同年12月、静かにロースタリーでの焙煎をスタートすることができました。 翌年春、世界中を揺るがしたコロナ禍が始まりました。飲食業界全体が大きな打撃を受ける中、お客様と地域の皆さまの安全を第一に考え、予約制での営業を選択しました。 この決断により、せっかくお越しいただいたにもかかわらず、閉じられた扉でお迎えすることになってしまった方々もいらっしゃったことと思います。心よりお詫び申し上げます。 現在は、11時〜15時をコアタイムとして営業しております。 困難を乗り越え、より一層こだわりを深めた珈琲との出会いの場として、皆様のお越しを心よりお待ちしております。 最新の営業情報は、Instagramにて随時更新しております。ぜひご確認ください。 皆様のご支援に感謝を込めて、これからも最高のコーヒー豆で、思い出となるような一杯をお届けする努力を重ねてまいります。