Journal

Coffee Roast Levels

浅煎りから深煎りまで、焙煎度合いによって変わるコーヒーの多彩な風味を詳しく解説。ファーストクラックとセカンドクラックの違いから、各ロースト名の特徴まで、焙煎の基礎知識を分かりやすくご紹介します。

Coffee Roast Levels

浅煎りから深煎りまで、焙煎度合いによって変わるコーヒーの多彩な風味を詳しく解説。ファーストクラックとセカンドクラックの違いから、各ロースト名の特徴まで、焙煎の基礎知識を分かりやすくご紹介します。

What's today's recommendation?

コーヒー豆とドリップコーヒーだけを提供する小さな専門店の想い。選択肢を絞ることで生まれる豊かな時間と、お客様一人ひとりの小さな物語を大切にするBotarhythmの店づくりについて綴ります。

What's today's recommendation?

コーヒー豆とドリップコーヒーだけを提供する小さな専門店の想い。選択肢を絞ることで生まれる豊かな時間と、お客様一人ひとりの小さな物語を大切にするBotarhythmの店づくりについて綴ります。

More Than Just Coffee

「自分が考えることなんて、すでに誰かが考えて体系化されている」という言葉を耳にすることがあります。 それは、知識が溢れるこの時代において、一理ある見方かもしれません。そしてそれは、ある種の謙虚さや達観を表したものでもあるのでしょう。 けれども私は、そこに小さな違和感を感じます。同じ言葉であっても、それを誰が、どのタイミングで、どんな思いを込めて発するかによって、その言葉は言葉以上の意味を持つように思うのです。 そして、その瞬間にその言葉を受け取り、そこに込められた背景や思いを感じ取ることで、私たちは「言葉を超えた関係性」を育むことができる。そんな風に信じています。 この感覚は、私がボタリズムコーヒーロースターでお客様と向き合うときにも常に感じるものです。コーヒーというシンプルな飲み物が、ただ「美味しい」以上の存在となり、その一杯がそれぞれの方にとって特別な意味を持つように願いを込めながら、一つひとつ焙煎しています。 店舗に足を運んでくださるお客様との会話も、その一つです。「家族と飲みたいんです」というお言葉をいただくこともあれば、「最近疲れていて、今日くらいは自分にご褒美をあげたくて」と選ばれる一杯もあります。あるいは「この間、友人が来てくれたときに出したら、すごく喜んでくれて」という声をいただくこともあります。それぞれにとっての大切な誰か、あるいは自分自身への思いが込められた一杯。そんな風に豆が選ばれることに、私は「美味しいコーヒー」以上の重みを感じるのです。 また、オンラインでご購入いただくお客様からも、後日メッセージをいただくことがあります。「久しぶりに実家に帰るので、両親に淹れてあげたくて」と選ばれる豆もあれば、「離れて暮らす友人に贈りたくて」というお声もあります。距離は離れていても、その方の心の中で大切な人に寄り添う瞬間を想像しながら、パッケージングに心を込めます。 そして「届いたよ、ありがとう」の一言をいただくたびに、私もまた、言葉を超えて通じ合うような感覚を抱くのです。 さらに、ボタリズムのコーヒーを提供してくださっているパートナー店舗の方々にも、焙煎の意図や豆の特徴を丁寧にお伝えしています。 それぞれの店舗で飲んでいただくコーヒーには、私の願いだけでなく、店舗の方々それぞれの気持ちも込められている。お客様がその場所でコーヒーを手にするとき、それは「ただの一杯」ではなくなり、その場の空気や、その人がその日持っている思い出と重なりながら、特別な意味を帯びていくのです。 コーヒーは、日常のささやかな楽しみでありながら、その瞬間ごとに異なる表情を持つ飲み物です。 それは、お客様との関係も同じで、ただの「繰り返し」ではなく、その一杯ごとに異なる温もりが宿り、それぞれの方に寄り添っていくような感覚を覚えます。 私が大切にしているのは、コーヒーを通じて「言葉を超えたつながり」が生まれること。その瞬間、ただの飲み物が、何か特別なものとして皆さまの日常に溶け込むことです。 どうか、ボタリズムのコーヒーが、皆さまの日々の一コマに少しでも安らぎや心地よさを添えられますように。 その一杯が、単なる「美味しさ」を超えて、心に響く何かを感じていただけるものであれば、これほど嬉しいことはありません。 そのために明日からも焙煎機と向き合います。

More Than Just Coffee

「自分が考えることなんて、すでに誰かが考えて体系化されている」という言葉を耳にすることがあります。 それは、知識が溢れるこの時代において、一理ある見方かもしれません。そしてそれは、ある種の謙虚さや達観を表したものでもあるのでしょう。 けれども私は、そこに小さな違和感を感じます。同じ言葉であっても、それを誰が、どのタイミングで、どんな思いを込めて発するかによって、その言葉は言葉以上の意味を持つように思うのです。 そして、その瞬間にその言葉を受け取り、そこに込められた背景や思いを感じ取ることで、私たちは「言葉を超えた関係性」を育むことができる。そんな風に信じています。 この感覚は、私がボタリズムコーヒーロースターでお客様と向き合うときにも常に感じるものです。コーヒーというシンプルな飲み物が、ただ「美味しい」以上の存在となり、その一杯がそれぞれの方にとって特別な意味を持つように願いを込めながら、一つひとつ焙煎しています。 店舗に足を運んでくださるお客様との会話も、その一つです。「家族と飲みたいんです」というお言葉をいただくこともあれば、「最近疲れていて、今日くらいは自分にご褒美をあげたくて」と選ばれる一杯もあります。あるいは「この間、友人が来てくれたときに出したら、すごく喜んでくれて」という声をいただくこともあります。それぞれにとっての大切な誰か、あるいは自分自身への思いが込められた一杯。そんな風に豆が選ばれることに、私は「美味しいコーヒー」以上の重みを感じるのです。 また、オンラインでご購入いただくお客様からも、後日メッセージをいただくことがあります。「久しぶりに実家に帰るので、両親に淹れてあげたくて」と選ばれる豆もあれば、「離れて暮らす友人に贈りたくて」というお声もあります。距離は離れていても、その方の心の中で大切な人に寄り添う瞬間を想像しながら、パッケージングに心を込めます。 そして「届いたよ、ありがとう」の一言をいただくたびに、私もまた、言葉を超えて通じ合うような感覚を抱くのです。 さらに、ボタリズムのコーヒーを提供してくださっているパートナー店舗の方々にも、焙煎の意図や豆の特徴を丁寧にお伝えしています。 それぞれの店舗で飲んでいただくコーヒーには、私の願いだけでなく、店舗の方々それぞれの気持ちも込められている。お客様がその場所でコーヒーを手にするとき、それは「ただの一杯」ではなくなり、その場の空気や、その人がその日持っている思い出と重なりながら、特別な意味を帯びていくのです。 コーヒーは、日常のささやかな楽しみでありながら、その瞬間ごとに異なる表情を持つ飲み物です。 それは、お客様との関係も同じで、ただの「繰り返し」ではなく、その一杯ごとに異なる温もりが宿り、それぞれの方に寄り添っていくような感覚を覚えます。 私が大切にしているのは、コーヒーを通じて「言葉を超えたつながり」が生まれること。その瞬間、ただの飲み物が、何か特別なものとして皆さまの日常に溶け込むことです。 どうか、ボタリズムのコーヒーが、皆さまの日々の一コマに少しでも安らぎや心地よさを添えられますように。 その一杯が、単なる「美味しさ」を超えて、心に響く何かを感じていただけるものであれば、これほど嬉しいことはありません。 そのために明日からも焙煎機と向き合います。

Exact Measures

美味しいコーヒーを支える「正確な量り」の重要性について解説。計量法に基づいた検定付き計量器の使用から、マイ容器持参で10%増量の環境配慮サービスまで、Botarhythmの量り売りへの取り組みをご紹介します。

Exact Measures

美味しいコーヒーを支える「正確な量り」の重要性について解説。計量法に基づいた検定付き計量器の使用から、マイ容器持参で10%増量の環境配慮サービスまで、Botarhythmの量り売りへの取り組みをご紹介します。

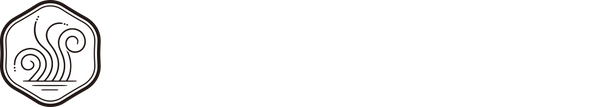

Colombia Coffee Seminar

SCAJ2024でのコロンビアコーヒーセミナーレポート。気候変動対応の新品種「CASTILLO 2.0」の試飲体験や、持続可能な農業への取り組み、日本市場との深い関係など、伝統と革新が調和するコロンビアコーヒーの現在をご紹介。

Colombia Coffee Seminar

SCAJ2024でのコロンビアコーヒーセミナーレポート。気候変動対応の新品種「CASTILLO 2.0」の試飲体験や、持続可能な農業への取り組み、日本市場との深い関係など、伝統と革新が調和するコロンビアコーヒーの現在をご紹介。

Nicaragua Coffee Seminar

SCAJ2024で学んだニカラグアコーヒーの魅力をレポート。51,000の生産者家族が織りなす豊かな風味と、環境共生型の生産方法、そしてCup of Excellence出品コーヒーの試飲体験を通じて感じた大地と人々の物語をお届けします。

Nicaragua Coffee Seminar

SCAJ2024で学んだニカラグアコーヒーの魅力をレポート。51,000の生産者家族が織りなす豊かな風味と、環境共生型の生産方法、そしてCup of Excellence出品コーヒーの試飲体験を通じて感じた大地と人々の物語をお届けします。